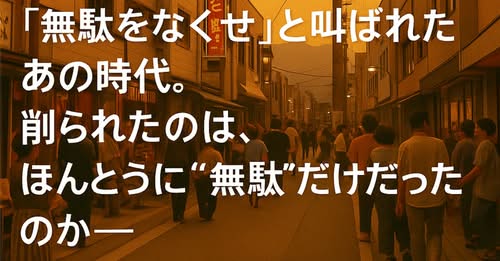

【「無駄をなくせ」と叫ばれたあの時代。

本当に“無駄”だけが削られたのでしょうか?】

2000年代以降、

「財政健全化」「行政のスリム化」という言葉のもと、

自治体の職員数は大幅に削減され、補助金も交付税も減らされていきました。

でもその一方で、

自治体に降りてくる制度はどんどん複雑になり、

求められる役割はむしろ増えていきました。

災害対応、危機管理、福祉、教育、包括ケア…

書類、報告、チェック、説明責任…

現場では「できるわけがない」が日常になり、

誰かを責めるでもなく、ただ黙って疲弊していった。

私はそんな姿を、現場で何度も見てきました。

—

三位一体改革の本当の意味。

交付税を削り、「地方分権」の名で

自己責任を押しつけた制度の正体。

でも、制度を設計したのは霞が関。

その責任を負ったのは地方。

そして、制度の中に──地方はいなかった。

「無駄をなくせ」と言われて、

切られたのは“地域の命綱”ではなかったのか。

▼note第3章

第3章|制度から地方が消えていった30年──“無駄をなくせ”のその先で 〜地方が日本の未来をつくる〜|共田たけふみ 長野県議会議員